Copyright GK Dynamics Inc., All Rights Reserved.

Copyright GK Dynamics Inc., All Rights Reserved.

日々、思うこと

日々、思うこと

前回に引き続き、根津孝太さんに、ものづくりに関する考え方や具体的な取り組みについて、大学時代の同級生である清水芳朗さんとの会話を交えてお伝えします。

<清水>

——根津さんのデザインは、他者と似ていないから見る人に突き刺さるのだと思います。例えば、ロボットなのに可愛くて親しみのもてるLOVOTだったり、自動車なのに造形にキャラクターラインがない価値観は、他者とは違う表現だと思います。

<根津>

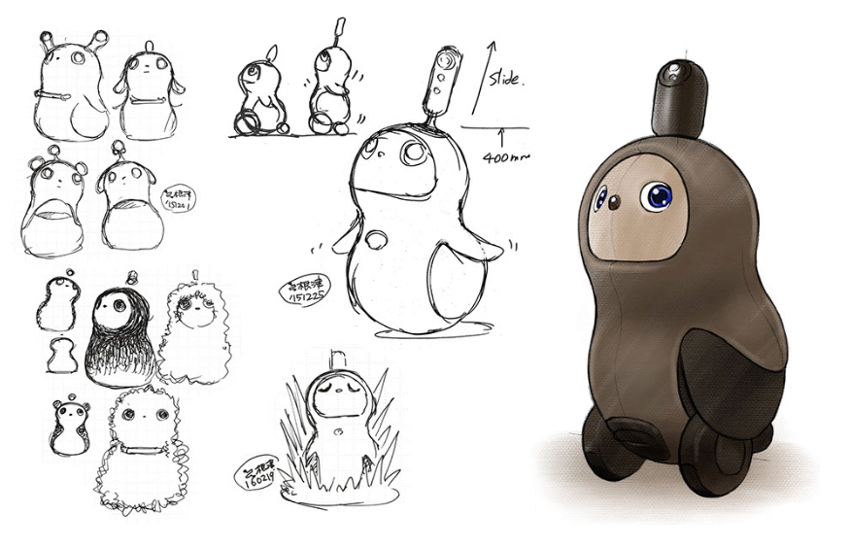

そうですね、そのためには、エンジニアの人達とのコミュニケーションって大事だと思います。そこからそのモノの本質に迫るヒントを得ることができます。例えばLOVOTの場合、開発当時のロボットのデザインは、動物に寄せるという傾向がありました。aiboなら犬をモチーフにしていますし、動物のぬいぐるみの中に骨格を入れたものもありました。LOVOTの場合は、社長の林要さんが、「人に幸せホルモンをいっぱい出してもらいたい。そのためには抱っこしてもらうのが一番だ」と考えていました。抱っこされるためには柔らかくなければいけないし、温かくなければいけないし、駆け寄らなければいけない。駆け寄ろうとすると、技術的には四足歩行だと時間がかかってしまって難しい。だからタイヤの仕様になっています。オーナーさんに駆け寄るためのタイヤ。抱っこしてもらうための柔らかい体。一方で、柔らかい体にはセンサーを散りばめるようなことはしたくない。そのために、センサーを集めた角ができました。一部ではあれが本体とか言われています(笑)。

そうした理(ことわり)がLOVOTにはあり、LOVOTにとってのベストの形があるはずなので、結果として何かに似せたデザインにはならなかった。「ペンギンなの?」と聞かれることもありますが、「ペンギンに見えるようであればペンギンでもいいです」という感じで答えています。

「GROOVE X LOVOT」 znug design HPより

<<会場から>>

機能的な切り口から形を考えるというアプローチはウチの会社もすごく似ているなと感じます。デザイナーというと形を遊んでいる人と思われがちですが、形には機能からくる必然性があると思います。

<<進行者>>

それでは、ここからは会場からも根津さんへの質問をお願いします。

<<会場から>>

形を考える上でのクセってありますか?

形に共通性がないと思う方もいて、本当に同じ人がデザインしたのって言われる時があります。でも自分の中では、すべてかわいいですし、アイコニックさを大切にしているという点では共通しています。なかでも、なるべく子どもが描きやすいということは一つの理想にしています。ひょうたんに角を描くことで、LOVOTだねって(笑)。

<<会場から>>

根津さんが創るものは、思いがこもったプロダクトが多いなと感じます。一方、メーカー視点では、あまりたくさん売れないのかも、という意見もありそうです。バランスをうまく取る秘訣って何かありますか?

秘訣というほどではありませんが、例えば新規事業のお手伝いやファシリテーションを担う場面では、なかなか周囲からの理解を得られない状況になることも多いので、励まし係のような役割になることがあります。「厳しいことを言われるのは通常運転、大丈夫、大丈夫」みたいな感じで(笑)、ちょっと何か言われたくらいは当たり前ですよと考えるようにしています。一方で、デザイナーの場合、描いた絵によって一気にチームを一つにできる力があります。チームメンバーを励ましつつ、クリエイションも同時に行い、みんなを元気にするような仕事が結果的に多い気がします。

——簡単に打たれるな、打たれ強くなれということですね。クライアントからダメって言われると、どうしても手を引いてしまいがちです。根津さんの場合は、そこを楽しんでいるのだと感心しました。

いえ、ちゃんと苦しんでもいます(笑)。クセが強い人ほど面白さもあるので、チームでプロジェクトに関わる際には、自分はポジティブサイドに立つようにしています。一方で、「絶対できない」と考えるカウンターパートの存在も大切だと思います。それでこそ、最終的にチームとして良い結果に結びつくのだと思います。

<<会場から>>

今後の野望はありますか?

まずはバイクの運転免許の限定解除です(笑)。

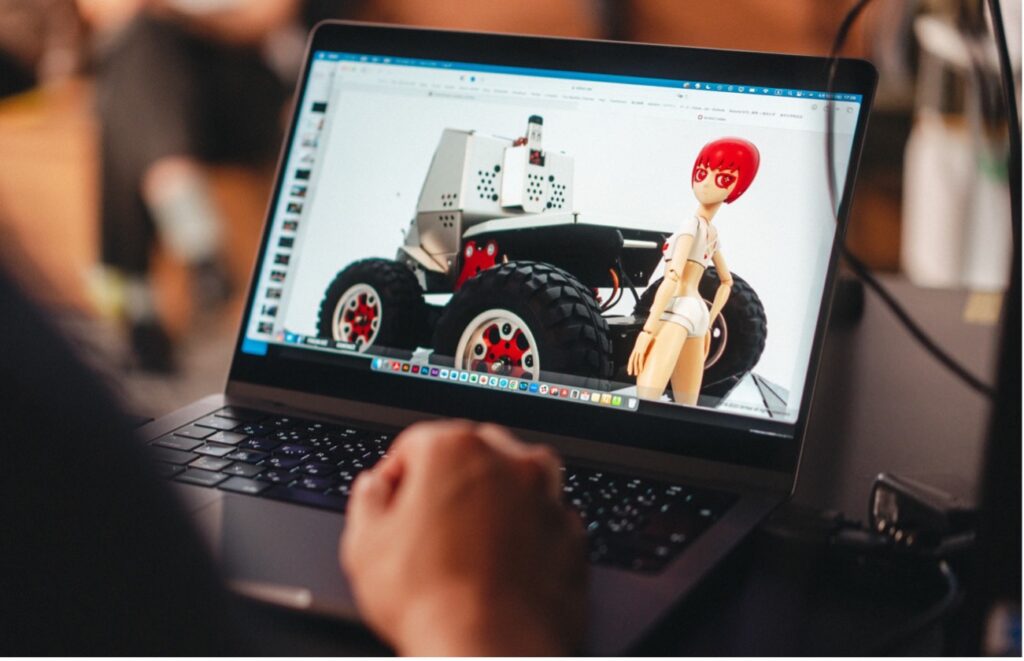

自分発信の仕事もやってみたいと思います。以前は板金でラジコンを作ったりしたこともあったので、もう一度同様のことを行なってみたいです。

あと、漫画も描きたいです、なんのあてもないですけど(笑)。漫画は世界をまるごと作ることができるのが魅力です。たまに小難しいことを言うことがありますが、それは、ほぼすべて漫画で学んだことだったりします(笑)。人生の多くのことを漫画から学んでいます。

<<会場から>>

具体的に、どのようなジャンルの漫画を描きたいですか?

構想はあります(笑)。

乗り物が主人公のSF漫画です。実はすでにラジコンとしても表現しています。凄腕の板金屋さんや、気の合うものづくりの仲間と一緒に開発したbt+bstというラジコンのプロジェクトでは、ラジコンのシャシー設計や、キャラクターのデザインも自分でやってみました。基盤だけは自分で設計できませんでしたが、フィギュアも初めて作りました。

<<会場から>>

ロボットの理想形って何かありますか?

まだまだデザインしきれていないことがたくさんあると思います。デザインがあまりよくないというだけで、正しく評価されていない会社もあるでしょうし、GKさんが手伝ったらもっとうまくいくという会社もたくさんあるはずです。そこにうまく橋がかからないのは、予算に限りがあったり、デザイン費用って高そうだと思われることで、なかなか実現しないのだと思います。デザイン費用に関しても、工夫することで解決できることは数多くあると思います。ちょっとデザインを整えるだけで、その会社の技術を魅力的に見せることができます。また、ちょっとしたディティールによって格好よくも格好悪くもなります。デザイナーが入ることでできることは多いと思います。

——そういうことを楽しく話せるパワーってすごいと思います。人によっては「これしかできなかった」「本当はこうしたかった」って言うところを、「実はこうすることでさらに楽しくなる」っていう人間力がすごいなと思います。

褒めすぎです(笑)。

国際ロボット展に行ったら、ここにいる皆さんは、凄くストレスが溜まると思います(笑)。裏を返せば、まだまだデザインでできることがたくさんあるということだと思います。

<<会場から>>

仕事を進める上で、理想のゴールについて他者と共有する際に心がけていることは何かありますか?

コロナ禍以降、難しくなっているなと感じることがあります。ただ一緒の場所にいるだけで共有できる事はたくさんあって、例えば、ラーメン屋に一緒に行くこともその一つだと思います(笑)。真剣に仕事に向き合っていると、雰囲気が険悪になったり、意見の対立が起きることもあります。そんな時に一緒にラーメンを食べると、「まぁいいか」という気持ちにもなります。

意見が食い違うことで、お互いに大事にしていることが分かるし、そういう共有の機会は絶対に必要だと思います。LOVOTのプロジェクトでも、特に初期の頃は、近い距離感で接することで、お互いの考えが理解でき、このプロダクトはこうあるべきだといった雰囲気が醸成されました。みんなで作るものなので、一緒に考えることで自分の意見がいい意味で変化しても良いと思います。そのためには共有する時間が大切です。リモートでもできないわけではありませんが、リモートという選択肢が増えたからこそ、実際に場を共有する時間が大切だと意識するようになりました。

——醸成する機会や共有する時間を過ごす際に、即興で絵を描いたりすることで決まることもあるよね。

あるある。自分の一番好きな画材はホワイトボードとマーカー(笑)。

——1週間、2週間経つと、お互い考えていたり、困っていたことが薄らいでしまいます。しばらく時間が空いてからのしっかりしたスケッチよりも、実はこんなことに困っているんだよねってサラサラッと描いたスケッチが、「そうこれ」ってブレイクスルーできることがあります。一度持ち帰らないって大事だと思います(笑)。

そう、持ち帰らない。持ち帰ってもいいことはない(笑)。本当にそう思います。

<<会場から>>

お話しを伺っていて、人への興味という部分に共感しました。仕事で人への興味が活きた事例や、活かし方があったら教えてください。

相手の考え方を知るということは、とても大切だと思います。色々な企業に属していても、人と人が仕事をしているので、その人が欲しいものや興味や関心があるものに応えたいという思いがあります。相手を喜ばせたいです。相手を喜ばせたい、というと良い人のように聞こえるかもしれませんが、相手が喜ばないと自分自身も嬉しくない(笑)。

そうした人への興味が、結果として良い仕事につながっているのかもしれません。

——色々お話を伺う中で、すぐに判断しない。自分のやりたいことも人間関係も、もう一歩踏み出すことで次につながるというお話しを、根津さんからたくさん伺えたと思います。自分たちに置き換えた時も、仕方がないな、大変だなと思った際に、さらに一歩踏みだすことが大切だなと感じました。

本日はありがとうございました。

==================================

進行 / 記事:井上弘介

写真撮影:川那部晋輔

全体サポート:竹田奏 / 菊地創