Copyright GK Dynamics Inc., All Rights Reserved.

Copyright GK Dynamics Inc., All Rights Reserved.

日々、思うこと

日々、思うこと

弊社と親交のある方をお招きし、創発スペースでさまざまなお話しを伺うGK Base Salon。今回は、アクリル樹脂を用いたプロダクトで注目を集める「中央町戦術工芸」のLuchiaさん(写真左)と、g3pさん(写真右)にお越しいただきました。

弊社と親交のある方をお招きし、創発スペースでさまざまなお話しを伺うGK Base Salon。今回は、アクリル樹脂を用いたプロダクトで注目を集める「中央町戦術工芸」のLuchiaさん(写真左)と、g3pさん(写真右)にお越しいただきました。

お二人とは、昨年のヤマハ発動機とのコラボレーションプロジェクトで接点ができ、当時からモノづくりに対する姿勢に親和性を感じていました。今回のサロンは、プロジェクトで協働した永井さん、松田さんが司会進行する形でお伝えします。

<永井>

お越しいただきありがとうございます。お二人は、普段から魅力的なプロダクトを提案されていて、ぜひお話しを伺いたいと思っていました。本日はよろしくお願いします。まずは、昨年ヤマハ発動機さんとのコラボレーション企画でご一緒した活動から紹介させてください。

https://news.yamaha-motor.co.jp/2024/028166.html (←ヤマハ発動機サイトにジャンプします)

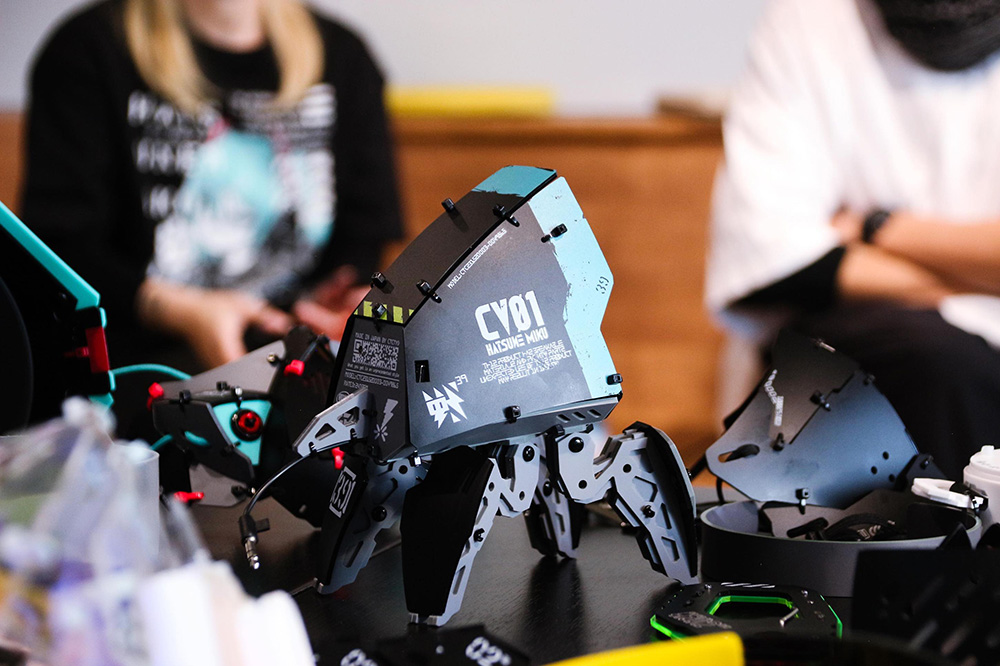

このコラボレーションでは、「MT-125」をベースにしながら、架空の装甲弍輪試作機「駆動125」を製作、「東京コミコン2024」への展示を行いました。同時に、人気イラストレーター「いわこ脳」氏ともコラボレーションし、従来のモーターサイクルとは異なる世界観で注目を集めました。

中央町戦術工芸の活動は、「身体を拡張する」という観点において、GKとも共通点が多いと思います。まずはどのような経緯で中央町戦術工芸ができたのかをお聞かせください。

<g3p>

ご紹介いただきありがとうございます。まず私たちの自己紹介をさせていただきます。

私は多摩美のグラフィックデザイン専攻を卒業した後に、キャラクターグッズのビジネスをメインにした「COSPA」という会社に所属し、25年ほどデザイン業務に携わってきました。

Luchiaの方は「beauty:beast」というブランドの創設メンバーとしてパリコレに出展するなど、アパレルの世界でのモノづくりを行ってきました。異なるバックグラウンドを持つ私たちですが、COSPAとbeauty:beastのコラボレーション「COSPA vs beauty:beast」をきっかけに知り合うことになりました。出自としては、Luchiaはファッションの世界、私はキャラクターやグラフィックの世界といった別々の分野の化学反応で中央町に至っています。

<永井>

中央町としての活動はいつからですか。

<g3p>

2019年ごろから活動を開始しました。当初はグラフィック系を中心とした活動でしたが、次第に立体系のプロダクトへと創作の対象が変化しました。世の中に徐々に認知されるようになったのは2021年頃からです。

<永井>

当初はグラフィック系のアウトプットが多かったということですが、徐々に立体系にシフトしたきっかけがあったのでしょうか。

<g3p>

私は元来モノづくりが大好きで、構造を理解しながらモノづくりを行っていました。例えば、2Dのステッカーを作るためのプロッターを購入すると、カッティングシートを切るだけでなく、様々な素材を加工できないかという実験的な取り組みを行っていました。革細工を作ったり、指輪を作ったり、リストバンドを作ったり。創意工夫を重ねながら立体系のモノづくりに向き合うようになりました。

その後に購入したのがレーザーカッターでした。レーザーだとアクリル樹脂を切ることができます。また、出力を変えることで凹の形状を作ることができ、その部分にインクを挿すこともできます。そうした通常とは異なる機械の使い方で、実験的なものづくりを行っていました。

Luchiaはファッションの中でもサンプルを作る仕事に携わっていて、自分で切ったり縫ったりしながらプロトタイプを作っていました。

<Luchia>

当時は、アパレルとは違った新しいことを行いたかったので、アパレルの製法工法にずるずる捉われたくないと思っていました笑。例えばターポリンであれば、通常の「縫う」という発想を一旦置いて、違ったアプローチからどのようなモノづくりができるのか取り組んでいました。過去のスキルの蓄積から離れることで、見たことのないプロダクトを世の中に提案できるのではないかと考えていました。

<永井>

個性豊かな中央町のプロダクトに通じる取り組みは、立ち上げ当初からできていたのですね。

<g3p>

中央町以前に、Luchiaが携わっていたビューティービーストというファッションブランドは、とてもアヴァンギャルドなモノ作りを行っていました。縫製、靴、鞄といった各工場でできるギリギリを攻めるモノづくりを行っていたので、工場の生産技術を理解しながら、新しい提案を行っていました。

<Luchia>

一方で、あまりに攻め続けると、結果としては作れないということになってしまいます笑。すると、自分たちで作るか、もしくは作れる人を育てて作っていただくかの二択になっていました。

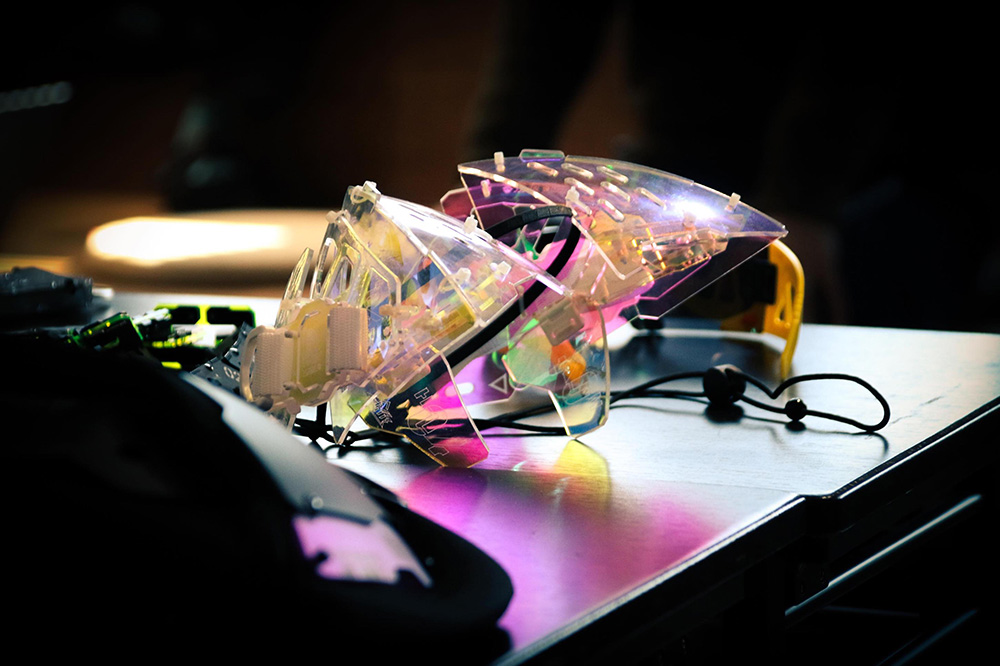

中央町戦術工芸の活動でも、そうしたギリギリを攻めるモノづくりを行っています。例えば今日お持ちしたスピーカーは、基盤部分のハンダ付けから自分たちで行っていて、完成まで試行錯誤しながら作りました。

また、量産体制に関しても、自分たちがハンドメイドで量産することが多いです。例えばマスクの場合、1000個単位で作っています笑。機械的な曲げ加工だと、自分たちが納得できる形にはならないので、工場での量産に向いていないケースが多く、いわば工芸品に近い作り方で量産しています。

<g3p>

量産できるかどうかは非常に悩ましいポイントで、工場等の外部では量産できないけど、社内であれば何とか形にできる場合が多いので、結果として自社で量産することが多いです。

<Luchia>

工場にお願いする場合も、以前はできていたのに歩留まりや効率を優先した結果、今ではできなくなった技術も多いです。「難しいけどあなたたちのためにやってあげるよ」という職人さんとの関係を築けるかどうかも大切なスキルの一つです。そうしたものづくりのスキルを若いメンバーに伝えることが難しいなと感じています。

<永井>

作り方のプロセスで驚いたのは、あまりスケッチや図面を描かないと伺ったのですが、その辺りについてもお聞かせください。

<Luchia>

モノづくりのプロセスに関しては、洋服の作り方に似ていると思います。布を身体の形状に合わせるドレーピングという手法があるのですが、布を重ね合わせる中で、最終形状のイメージが次第に固まっていきます。最初に絵を描くよりも、プロトタイプの段階では切ったり曲げたりしながら形にする方が効率も良く、時間的にもメリットがあります。

中央町のプロダクトも同じで、アクリル樹脂の板を沿わせたり、角度を変えたりすることで大体の形が見えるようになります。最初からスケッチや図面を描いたり、パターンを作ったりしないので、結果としてオートクチュールのようなプロセスで作るケースが多いです。

<g3p>

デザイナーがデザイン画を描く場合もありますが、そうしたデザイン画や図面に関しては、ある程度でき上がった段階で量産のために作る役割が大きいです。中央町の場合は、ある程度自社の中で完結できることが強みなので、その強みを最大限に悪用して笑、ものづくりを行っています。

<松田>

先ほどお話しいただいたドレーピング手法ですが、布を重ね合わせていく最初の段階には、すでにイメージがあって取り組まれるのですか。

<Luchia>

はい。作り始めの段階では、ある程度イメージを持った上で行うのですが、一番大事なのはプロトタイプを作りながら考えることなので、最初のイメージから異なるアウトプットになる場合も多いです。

<g3p>

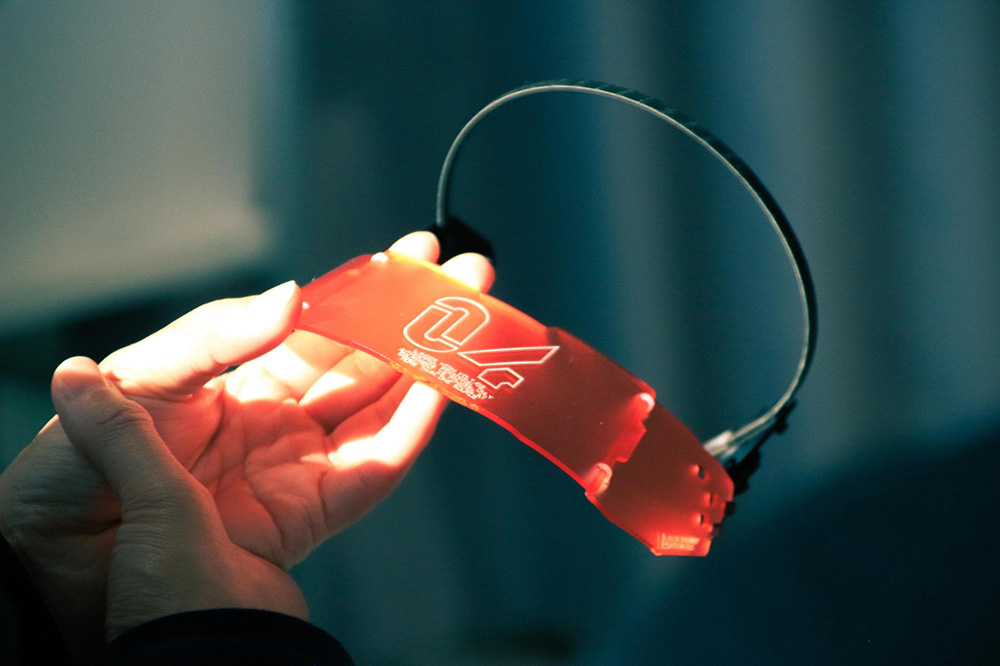

当初かっこいいマスクを作ろうと取り組んだ結果、いつの間にかカチューシャができてしまった、といったことは日常茶飯事です笑。

<永井>

今回お持ちいただいたプロダクトを見ると、例えばタイラップの部分など、本来は表面には見せないパーツを積極的に見せることで製品としてのオリジナリティが増しているように感じます。そうした表現のこだわりについてもお聞かせください。

<Luchia>

自社で量産することが多いので、タイラップ等の処理に関しても、オリジナリティという観点から積極的に見せるようにしています。メインとなる材料は2mm厚のアクリルの板材ですが、それらをタイラップでつなげたり、ボルトやワッシャーでつなげる場合にもこだわりを持って表現しています。

<永井>

色彩に関しても、どのようにインスピレーションを得ているのかに関心があるのですが、アクリル樹脂の色に関しては既に存在する色なのでしょうか。

<Luchia>

建築用途として使われる艶なしのアクリル材を用いることが多いです。光沢があるよりも、艶なしのアクリル材の方が洋服に馴染んでトータルの相性が良いためです。そうした表面仕上げのこだわりについても、アパレルという我々のバックグラウンドが影響しているのかなと思います。

<永井>

GKの場合、立体系とCMFG系に大きく分かれているのですが、中央町戦術工芸さんのプロダクトからは、形と色がうまく調和している印象を感じます。どのようなプロセスで形と色を考えているのでしょうか。

<g3p>

まずは形から考えます。例えばマスクの場合だと、まず人の顔を覆うマスク形状は、アクリルの板材をどのような構成すると魅力的に見えるのかを考えます。その上で色を変えるとどういった魅力的な見栄えになるのか、といった順に考えます。

<Luchia>

アニメからインスピレーションを得ることも多いですね。例えば、このサンバイザーの場合だと、「髪型のじゃまにならないサンバイザーが欲しい」という思いが出発点でした。アニメのキャラクターだと、サンバイザーをつけても髪がフワってして素敵ですよね。特に猫耳や、大きなカチューシャはそういった発想で考えていました。一方、その逆の場合もあり、我々のプロダクトをアニメで使っていただく場合はどのような形状がいいのかといった発想もあります。

<Luchia>

スタイリストさん経由で、著名な方に使っていただくケースも増えています。最近ではフィギュアスケートの羽生さんもその一人で、チョーカーのプロダクトを使っていただきました。我々としては、そうしたプロダクトの提供に関して「中央町戦術工芸」の名前が出ない方針をとっています。ブランド名が漢字だらけなので、使っていただく皆さんの世界観を崩してしまわないことと笑、そうしたPRで人気が出るのは本意ではないという思いからです。自分たちからの積極的な露出はあまり行っておらず、サラッと使っていただければ良いかなと考えています。

<松田>

ファンの方たちの間で盛り上がる場合もありますが、中央町さんからアプローチすることはないのでしょうか。

<g3p>

行ってないです。我々が製品を作ることと、ファンの皆さんにカスタムしていただくことは価値観が違うと考えています。ファンの皆さんとは平等な関係でありたいという思いもあって、ファンコミュニティーに対しては一定の距離感があった方が結果としてお互いにとって良いと考えています。

<松田>

どのようなターゲットに対してプロダクトを作ろうか、といった取り組みは行っていますか。

<Luchia>

ターゲットを絞った上でのモノづくりは行っていません。原宿に直営店があるので、どういった方が購入されているとか、どういった色が人気なのかといった情報は入ってきます。その中で、「あ、確かに」と思った時にはそうした意見を参考にすることはありますが、ターゲットに合わせにいくようなモノづくりは行っていません。

<g3p>

どういった方が購入して、いつ使うのかといったことは把握しきれていないです笑。購入いただいているお客さまは、ファッション、コスプレ、フィギュア、アクセサリーとさまざまで、一定の分野にとらわれないことも我々のプロダクトの特徴だと感じています。むしろファンの方の使い方をSNS等で知ることで、こういう用い方もあるのかといった気づきになっています。

<永井>

分野にとらわれないプロダクトということに魅力を感じているファンの方も多いと思います。そのような中、カスタマイズに応える取り組みは希少価値があって人気のようですね。

<Luchia>

1年に2回だけ、プロダクトを購入いただいた際に、セミカスタムできるチケットを配布しています。そのチケットを利用して自分好みのプロダクトを求めるお客さまもいらっしゃいます。プロダクトの形状自体を変更するようなカスタムには対応できませんが、お客さまの好みの色でプロダクトを作るサービスを行っています。

<永井>

一層注目されるブランドになると思いますが、今後に向けての活動等についてお聞かせください。

<g3p>

現在は、海外でのイベントを月に一回ペースで行っていて、そのイベントのためのプロダクトを生産するのが大変な状況です。

ただ、そうしたイベントがあることで、まずは小ロットで作ってみて、お客さまの反応によってロット数を増やしたり、デザインについての方向転換を迅速に行えるのが我々の強みだと考えています。そうした臨機応変な対応ができるのも、社内に工作機器があって、それを扱えるスキルを持っていることがポイントだと感じています。

<Luchia>

これまでは特にアメリカのファン方が多くて、当初インスタでは9割がアメリカの方でした。その後徐々に日本でもファンが増えていった感じです。日本でも徐々に浸透していけばいいなと思います。

<永井>

なぜアメリカで人気が出たのですか。

<Luchia>

分からないんですよね笑。アメリカにアプローチしたことはあまりなかったのですが。

<g3p>

今のモノづくりのプロセスや量産体制を行っている以上、生産量に関しては限界があります。また、流行りすぎて一般でも目にされるようになると、陳腐化してしまうため、今がちょうどギリギリの状況だと感じています。このままの勢いに乗ってしまうと、自分たちがこだわりを持って取り組めるモノづくりから徐々に離れてしまいます。そう考えると、積極的に拡大しないという経営判断も選択肢として考えられると思います。さまざまなお話しもいただいているので、今後についてはしっかり考えたいという状況です。

<Luchia>

海外でのイベントだけでなく、最近は海外からのお客さまがインバウンドで来日し、直営店で購入いただくことも多くなりました。そのため、まずはお客さまにしっかり届けていただけるパートナーと一緒に取り組んでいます。また、最近はファッション寄りのお話しが増えているので、今以上にさまざまな分野の裾野を広げていければと思います。

<永井>

これからもファンの一人として楽しみにしています。本日はありがとうございました。

——お二人の話しの節々から、共感できることをたくさん感じた時間でした。最終的にお客さまに届けるプロダクトはリアルなモノなので、そのリアルをどのように作るかは永遠のテーマです。スケッチが上手いことももちろん大切ですが、お二人のように手を動かしながら考えることの大切さをあらためて認識する機会でした。中央町戦術工芸さまとは、今後もさまざまな場面でご一緒できればと思います。

本日はありがとうございました。

==================================

記事:井上弘介

写真撮影:安部涼