|

|

講演 |

|

ブディズムとデザイン 石山 修武 建築家/早稲田大学教授  石山です。よろしくお願いいたします。

今から三年前の2000年の夏、私は初めて、この協会の催しでフィンランドに参りました。その時、フィスカーズという本当に美しい森の中の芸術村でシンポジウムが開かれました。その時に聞いたのが、実は今日も会場にお見えになっているイリアナ・レバントさんのアルゼンチンタンゴの話だったのです。フィンランドというと皆さんもそうだと思いますけれども、当然、森と湖ということで、何日もいますと、実はもう、今日も森かよっていう感じでですね、若干辟易してくるんですね。そうした時に、レバントさんからフィンランドではアルゼンチンタンゴが非常に好まれているという話を聞き、非常に関心を持ちました。今日これからお話しするのは、その時の、なぜなんだ?というようなことに対する一つの答えみたいなものを少しお話ししてみたいと思います。 石山です。よろしくお願いいたします。

今から三年前の2000年の夏、私は初めて、この協会の催しでフィンランドに参りました。その時、フィスカーズという本当に美しい森の中の芸術村でシンポジウムが開かれました。その時に聞いたのが、実は今日も会場にお見えになっているイリアナ・レバントさんのアルゼンチンタンゴの話だったのです。フィンランドというと皆さんもそうだと思いますけれども、当然、森と湖ということで、何日もいますと、実はもう、今日も森かよっていう感じでですね、若干辟易してくるんですね。そうした時に、レバントさんからフィンランドではアルゼンチンタンゴが非常に好まれているという話を聞き、非常に関心を持ちました。今日これからお話しするのは、その時の、なぜなんだ?というようなことに対する一つの答えみたいなものを少しお話ししてみたいと思います。

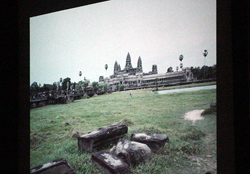

「静けさのデザイン」という今日の主題に対して、私はレバントさんのアルゼンチンタンゴの話と同じように、私はその疑問ていうか、そういうものに答える一つのキーワードとして廃墟、あるいは遺跡っていうものの持つ問題を提示したいというふうに思います。ご承知のように、フィンランドに限らずヨーロッパの現代芸術、あるいは現代デザインっていうのは、私の考えでは深く歴史というもの、特にフィンランドでは、その国の歴史というものと深く関連を持っているというふうに思われます。歴史というのは建築に置き換えてみますと、もう具体的に遺跡という問題なんですね。あるいは廃墟という問題になろうかというふうに思います。 ヨーロッパでは、まあどこでも、どこの町にも、どこの都市にも、どこの村にも、何らかの遺跡、あるいは廃墟っていうものが明晰な形で残されております。それで人々は、まあ普段の生活の中でそういう遺跡、あるいは歴史、これは歴史と、もう同義語で同じことですね、その歴史に常に触れて、つまり常に歴史っていうものに具体的に触れて、いろいろな気持ち、フィーリングを育ててきていると思うんです。レバントさんのアルゼンチンタンゴの問題っていうのは、基本的にフィンランドはメランコリーじゃないかなあと思います。メランコリーという言葉、これは日本語にはなかなか訳しにくい言葉なんですね。憂鬱、日本語だと憂鬱っていうことになるかと思います。僕はフィンランドのデザインの良質なものとは、良いものに非常に通底しているものとして、木とかそういう材質とかいうことよりも、深いところでデザインの中にメランコリーがあるというようなことを、ちょっとこの頃感じております。まあ、その問題を、今日はブディズムの問題も少し話したいと思うんですけど、まあこれは本来栄久庵憲司さんが話した方がよほど明快に話せると思いますが、今日はいらっしゃらないんで、ちょっと栄久庵さんのスタイルを借りながら、お話ししてみたいと思います。 メランコリーというものの気分というのは、やはり歴史、あるいは具体的な遺跡というものを通して深く醸しだされます。特にフィンランドは、皆さんご承知のように、建築のデザインではナショナル・ロマンティシズムという非常に独特のスタイルが確立されたところなんです。これも、やはり私は地勢学的なメランコリー、歴史の中のメランコリーっていうものと深く関連しているだろうというふうに思います。 それで、われわれのアジア、あるいは日本にはそういう遺跡っていうものがあるんだろうかというようなことをちょっと考えてみますと、ブディズムの発祥の地でありますインド、あるいは、そこから経由してきました東南アジアチベット文化圏、中国大陸では壮大な遺跡っていうものが当然残されており、また、過去にも存在しておりました。しかし、日本には本質的に皆さんも多分お気づきになっているとは思うんですが、そういう意味での遺跡、あるいは廃墟っていうものはないんですね。せいぜい芭蕉という人が詠んだように“ふる池や蛙飛び込む”とか、“兵どもが夢のあと”というような、少しセンチメンタルな感じでの廃墟っていうものはあるんです。けれどもヨーロッパで見られる廃墟っていうものは、日本にはございません。 しかし、その‘ない’ということはどういところに発生しているのかというと、建築が木で造られたからすぐ腐っちゃうっていうような単純な問題だけじゃなくて、それは深く、やっぱりブディズムの問題と関係があるだろうと。まあ私は仏教研究家じゃないんでブディズムを深く理解しているわけではありませんが、仏教の本質というのは、釈迦が常に言っていた事として、要するに、人間っていうのは輪廻する、それから、自然も輪廻する、生まれ変わる。それで、まあ単純にいうと、形あるものは必ず滅びるっていうような観念なんですね。これは、釈迦が今生きていたら、デザインていうと、デザインは必ず滅びるっていうようなことを言っているようなことで、かなりデザインていうものに対しては、ちょっと懐疑的な思想だったんじゃないかというように思います。それで、われわれの中にはそういうものが、もう、今皆さんの中にも、私はブディストである事を言明する人は一人もいない。この会場にはおられないだろうと思いますし、私もそれは、まあ言うことは出来ないんですけれども、気分として、われわれの日常生活の中に形あるもの、だから、確固たるものに対して若干の懐疑心があり続けているっていうことは確かな事だろうと思います。それで私は、それは意外とフィンランドの、私が感じている特有のですね、デザインの=カタギ(形)=メランコリーっていうものと非常に深く関係をしているだろうというふうに考えます。 今日、スライドを使いながらお話ししたいのは、まあそういうことだけではなくて、やっぱり、現代のわれわれの生活の中、今の中に、新しいタイプの遺跡あるいは廃墟っていうものが出現していて、それの問題を考えずに、特に建築デザインあるいはデザイン一般を考えることはなかなかできにくいのではないかということです。静けさという問題は、われわれにとって、要するに、廃墟を目の当たりにした状態。もう少し具体的に言いますと、例えばニューヨークの9.11で出現してしまった廃墟、広島の原爆で出現してしまった廃墟、ドイツで、ユダヤ人収容所の問題で出現してしまった廃墟、それから、今日最後にお話しします東南アジアでも、どんどん出現してきている。廃墟、あるいは遺跡の問題を通して、現代の黙示録っていったらおかしいですけれども、要するに現代の現実の中に廃墟があって、それから当然その中に静けさがある。そういう廃墟の中の静けさこそわれわれが本当に考えなきゃならない静けさじゃないかっていうふうな話をしてみたいと思います。多分、大きい問題に取り組んでますんで、必ず失敗しますんで、あんまり期待しないで聞いていただきたいというふうに思います。じゃ、ちょっと画を使いながらお話しします。  これは南の国のシシリアのキリスト教が発生する前の遺跡です。(スライドを次々進めてください)これらの遺跡から感じるフィーリングというのは、ヨーロッパ全般に非常に強くあるんですね。つまり、ヨーロッパの都市はローマ時代の遺跡の上に建てられているものが大変多いですし、現在の町、あるいは村、そういうものの中にも必ず歴史的な事実である遺跡、あるいは廃墟っていうものが必ずあります。それは繰り返して申し上げるように、常に日常生活の中で廃墟というものと暮らさなきゃならないっていう現実がある。それが、僕は特にフィンランドでは深いメランコリーというものと結びついているというふうに思います。 これは南の国のシシリアのキリスト教が発生する前の遺跡です。(スライドを次々進めてください)これらの遺跡から感じるフィーリングというのは、ヨーロッパ全般に非常に強くあるんですね。つまり、ヨーロッパの都市はローマ時代の遺跡の上に建てられているものが大変多いですし、現在の町、あるいは村、そういうものの中にも必ず歴史的な事実である遺跡、あるいは廃墟っていうものが必ずあります。それは繰り返して申し上げるように、常に日常生活の中で廃墟というものと暮らさなきゃならないっていう現実がある。それが、僕は特にフィンランドでは深いメランコリーというものと結びついているというふうに思います。 一方、これはアジアで、まあわれわれのブディズムのルーツの一つであるカンボジアのアンコールワットの遺跡です。壮大な遺跡はあるんですけれども、少しヨーロッパの遺跡と違う現れ方をいたします。特にその崩壊、壊れていき方が、全然、ちょっと違う感じがございます。ちなみに、このアンコールワットの塔は全部ヒマラヤの要するに模倣で、フォルムはみんなヒマラヤのイミテーションというところからきています。 一方、これはアジアで、まあわれわれのブディズムのルーツの一つであるカンボジアのアンコールワットの遺跡です。壮大な遺跡はあるんですけれども、少しヨーロッパの遺跡と違う現れ方をいたします。特にその崩壊、壊れていき方が、全然、ちょっと違う感じがございます。ちなみに、このアンコールワットの塔は全部ヒマラヤの要するに模倣で、フォルムはみんなヒマラヤのイミテーションというところからきています。これはバイオンという遺跡です。この遺跡自体が問題ではなくて、今日問題にしたいのは、その壊れ方、そういうものをちょっと問題にしたい。これはアンコールワットの遺跡で、有名な写真なんですけれども、要するに、東南アジア、アジアの一般的な地域では、だいたい自然の力が強すぎて、要するに、森と湖なあんていうスタティックなものとは違い凶暴なエネルギーを持っているんですね。それで樹木が遺跡を食い尽くしていくというような現実がございます。日本においても木を湿気が腐らせるという、そういうところもあるんではないかというふうに思います。これは恐らく北の国フィンランドから来られた方々には、ちょっとこういう風景はフィンランドにはなかなか見られない風景だと思います。  これは自然のエネルギーの表れ方が、ちょっと違うんじゃないかというふうに考えざるを得ません。これは現代の遺跡なんですけれども、あるいは現代の廃墟なんですけれども、これは皆さん、日本人の皆さんご承知の広島の原爆ドームです。原爆が投下されて五十六万人が死んでしまった時の一瞬の静寂っていうのは、恐らく歴史上かつてなかったような、やっぱり静けさっていうもがあっただろうと思います。 これは自然のエネルギーの表れ方が、ちょっと違うんじゃないかというふうに考えざるを得ません。これは現代の遺跡なんですけれども、あるいは現代の廃墟なんですけれども、これは皆さん、日本人の皆さんご承知の広島の原爆ドームです。原爆が投下されて五十六万人が死んでしまった時の一瞬の静寂っていうのは、恐らく歴史上かつてなかったような、やっぱり静けさっていうもがあっただろうと思います。これはドイツのユダヤ人収容所のブッケンバルト、ワイマールのブッケンバルトっていうところの廃墟、それで、これもある意味では現代のです。 これはユダヤ人が収容されたところですね。これが全部遺跡として残されている。収容所全体がこういう廃墟となって現れているわけで、ただ、要するに人々がこれを廃墟として保存しなきゃならないっていう決意、これはまあ大きなデザインだったと思いますけれども、こういう現実というものをわれわれはやっぱり見ていかなきゃいけないだろうというふうに思います。  そして、これは今日の一つの話のテーマなんですけれども、アジアのプノンペンという大都市です。プノンペンは、ご承知のように、ポルポトという超過激な共産主義者によって、プノンペンという都市が全部廃墟になってしまった時期がつい最近までありました。 そして、これは今日の一つの話のテーマなんですけれども、アジアのプノンペンという大都市です。プノンペンは、ご承知のように、ポルポトという超過激な共産主義者によって、プノンペンという都市が全部廃墟になってしまった時期がつい最近までありました。 一説によりますと三百五十万人の人間が、特に知識階級の人が全部殺されて、都市が完全に廃墟になった。とりわけ、いわゆる知識階級、もちろんデザイナーなんていうのは最初に殺されているわけで、お医者さんとか眼鏡を掛けている人が全部殺されたというような歴史がございます。これは、いろんな意味で遺跡として残されているんですね。 一説によりますと三百五十万人の人間が、特に知識階級の人が全部殺されて、都市が完全に廃墟になった。とりわけ、いわゆる知識階級、もちろんデザイナーなんていうのは最初に殺されているわけで、お医者さんとか眼鏡を掛けている人が全部殺されたというような歴史がございます。これは、いろんな意味で遺跡として残されているんですね。

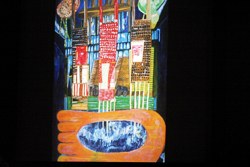

そこに今、私は広島の人、広島の市民と一緒に「ひろしまハウス」っていうものを建てております。ブディズムとデザインというようなことに関しては、やはり仏教の、カンボジア小乗、小乗仏教っていうのは訳しにくいでしょうけど、仏教の本場です。まだ生きています。われわれの国日本では、もう仏教は、はっきり言って形骸化していますけれども、カンボジアではまだ生きている。まだ仏陀が生きているわけですね。 そこに今、私は広島の人、広島の市民と一緒に「ひろしまハウス」っていうものを建てております。ブディズムとデザインというようなことに関しては、やはり仏教の、カンボジア小乗、小乗仏教っていうのは訳しにくいでしょうけど、仏教の本場です。まだ生きています。われわれの国日本では、もう仏教は、はっきり言って形骸化していますけれども、カンボジアではまだ生きている。まだ仏陀が生きているわけですね。 その境内の中で、カンボジアの仏教最大の寺院のウナロム寺院という、その境内の中に建築を建てなければならないということになり、具体的にブディズムとデザインに取り組んでいます。このサイト、敷地なんですけれども、境内の端に敷地をもらいました。ここが一番安全なんです。 その境内の中で、カンボジアの仏教最大の寺院のウナロム寺院という、その境内の中に建築を建てなければならないということになり、具体的にブディズムとデザインに取り組んでいます。このサイト、敷地なんですけれども、境内の端に敷地をもらいました。ここが一番安全なんです。先ほど見たストゥーパは、ポルポト時代にはポルポトが司令部にしていたというようなところで、宗教施設も変転が非常に激しいんですね。そして、ここに今「ひろしまハウス」というものを建てています。  これはその最初のスケッチです。アジアに独特の仏教は、豊富なフォルムと寓話というお話の宝庫ですので、そういう寓話を使おうと考えました。仏教の寓話には、蓮の花とか、それから仏陀の足とか、ストゥーパなどたくさんのものがあります。これはモダンデザインではなかなか対応できないんですね。そして、次のスケッチを描きました。カンボジアの仏教がまだ生きている国の境内、大きなお寺の境内に建築を建てる時には、やっぱりその人たちにわかりやすい話の中でものを造らなきゃならない、デザインをしなきゃならないっていうふうに考えて、このようなスケッチを描きました。 これはその最初のスケッチです。アジアに独特の仏教は、豊富なフォルムと寓話というお話の宝庫ですので、そういう寓話を使おうと考えました。仏教の寓話には、蓮の花とか、それから仏陀の足とか、ストゥーパなどたくさんのものがあります。これはモダンデザインではなかなか対応できないんですね。そして、次のスケッチを描きました。カンボジアの仏教がまだ生きている国の境内、大きなお寺の境内に建築を建てる時には、やっぱりその人たちにわかりやすい話の中でものを造らなきゃならない、デザインをしなきゃならないっていうふうに考えて、このようなスケッチを描きました。 これが現在の状態です。左の方に見えているのがカンボジアの現実の仏教寺院で、右の方に今、私どもがデザインした「ひろしまハウス」を建てています。「ひろしまハウス」というのはポルポトによって造られた廃墟を、もう徹底的に静かな都市になっちゃったわけですけれども、そこを再興し生き直らせるために、広島が少し協力しなきゃいけないということで進めているプロジェクトです。今このようなデザインで進んでおります。 これが現在の状態です。左の方に見えているのがカンボジアの現実の仏教寺院で、右の方に今、私どもがデザインした「ひろしまハウス」を建てています。「ひろしまハウス」というのはポルポトによって造られた廃墟を、もう徹底的に静かな都市になっちゃったわけですけれども、そこを再興し生き直らせるために、広島が少し協力しなきゃいけないということで進めているプロジェクトです。今このようなデザインで進んでおります。 われわれにしてみれば、特に東京に住んでいる皆さんにとって、この屋根の上に載っているのはなんだ?っていうふうに思われるかもしれません。けれども、仏教が生きている国では、これは当然仏さまの足であると。仏が西の方に歩いて行くっていうふうなことをすぐに理解してくれて、ある意味では喜んでくださるんですね。はい。これは足です。ちょっと曲がり過ぎていますけれども。 われわれにしてみれば、特に東京に住んでいる皆さんにとって、この屋根の上に載っているのはなんだ?っていうふうに思われるかもしれません。けれども、仏教が生きている国では、これは当然仏さまの足であると。仏が西の方に歩いて行くっていうふうなことをすぐに理解してくれて、ある意味では喜んでくださるんですね。はい。これは足です。ちょっと曲がり過ぎていますけれども。 これは、ですからモダンデザインのボキャブラリーとはちょっと違っています。これは、ある意味で森、それからその中の静けさ、それからその上を仏が、仏陀がこう、西の方に歩いていくっていうようなストーリーです。これは今の東京では、こういうことを言ったらバカにされちゃいますけれども、要するにカンボジアの現実、プノンペンの現実ではこれが一つの正解だと思います。わかりやすいということは、僕は不思議なことだなあというふうに思います。 これは、ですからモダンデザインのボキャブラリーとはちょっと違っています。これは、ある意味で森、それからその中の静けさ、それからその上を仏が、仏陀がこう、西の方に歩いていくっていうようなストーリーです。これは今の東京では、こういうことを言ったらバカにされちゃいますけれども、要するにカンボジアの現実、プノンペンの現実ではこれが一つの正解だと思います。わかりやすいということは、僕は不思議なことだなあというふうに思います。

そこでは、カンボジアのお坊さん、日本中あるいは世界中から集まった学生たち、そしてボランティアの人たちが一緒に建設しております。カンボジアのレンガをセルフビルドで積み上げていくという造り方で、要するに今日の日本の近代化された建設方法とも全く違っています。それからもう一つ、全然別の方法でも建築が建てられるっていうようなことをちよっと示そうとしています。 そこでは、カンボジアのお坊さん、日本中あるいは世界中から集まった学生たち、そしてボランティアの人たちが一緒に建設しております。カンボジアのレンガをセルフビルドで積み上げていくという造り方で、要するに今日の日本の近代化された建設方法とも全く違っています。それからもう一つ、全然別の方法でも建築が建てられるっていうようなことをちよっと示そうとしています。 これは蓮の花ですね。仏教は蓮の花ととても関連がございますので、現地の人に説明し、それから、ここの大地主であります大僧正に説明するのにも、蓮の花だよ、それから森だよと、それからその中の静けさだよ、と言うことを具体的に話さないと理解されないという現実がございます。 これは蓮の花ですね。仏教は蓮の花ととても関連がございますので、現地の人に説明し、それから、ここの大地主であります大僧正に説明するのにも、蓮の花だよ、それから森だよと、それからその中の静けさだよ、と言うことを具体的に話さないと理解されないという現実がございます。 アジアには、もうすでに近代化の中で工業製品というデザインされているゴミでもってあふれ返っているっていう事実があるけれども、一方で、ブディズムは、東南アジア、あるいはそういうところではまだ死んでないんですね。まだ生きている。それをどうやって保持していくか、そしてブディズムの中に本質的にあるニヒリズムとは違うメランコリーですね、そういうものをどのように保持していくかっていうこと、これはわれわれデザイナーにとっても一つの責任じゃないかというふうに考えています。 アジアには、もうすでに近代化の中で工業製品というデザインされているゴミでもってあふれ返っているっていう事実があるけれども、一方で、ブディズムは、東南アジア、あるいはそういうところではまだ死んでないんですね。まだ生きている。それをどうやって保持していくか、そしてブディズムの中に本質的にあるニヒリズムとは違うメランコリーですね、そういうものをどのように保持していくかっていうこと、これはわれわれデザイナーにとっても一つの責任じゃないかというふうに考えています。これが出来上がったらこうなるだろうという姿です。まあ、多分未完のままでいくでしょうけれども。やっぱり僕は、広島が五十年前に壊滅したその瞬間には、凄まじい静けさがあったと思います。  その静けさを、今のカンボジアで、要するに今の近代化の真っ只中で、われわれがたどって来た近代化とは違うやり方で、ひとつ表現してみる。そのテーマがやはり静けさだろうと。これは、森の静けさ、木の静けさとは違う意味で、もうちょっと、もうちょっと違う意味での、現実の社会の中の静けさというものを考えなきゃならないんじゃないかというふうに思っているところです。見ていただいているのが仏さんの足です。ですから、この建築は仏さんの足の下で、美術館とか孤児院とか、それから木工所とかそういう複雑な機能があるという一つの寓話なんですね。お話です。われわれはこれを仏さんの足だとは思わないんですけれども、僕も実は全然思っていません。でも、これはカンボジアの人にとっては、これは本当に足なんですね。これが非常に不思議なところだなあというふうに思います。 その静けさを、今のカンボジアで、要するに今の近代化の真っ只中で、われわれがたどって来た近代化とは違うやり方で、ひとつ表現してみる。そのテーマがやはり静けさだろうと。これは、森の静けさ、木の静けさとは違う意味で、もうちょっと、もうちょっと違う意味での、現実の社会の中の静けさというものを考えなきゃならないんじゃないかというふうに思っているところです。見ていただいているのが仏さんの足です。ですから、この建築は仏さんの足の下で、美術館とか孤児院とか、それから木工所とかそういう複雑な機能があるという一つの寓話なんですね。お話です。われわれはこれを仏さんの足だとは思わないんですけれども、僕も実は全然思っていません。でも、これはカンボジアの人にとっては、これは本当に足なんですね。これが非常に不思議なところだなあというふうに思います。

|

|

事務局 日本フィンランドデザイン協会 (Japan) 東京都港区南麻布3丁目5-39 フィンランドセンター内 連絡先 : 株式会社 GKグラフィックス内 telephone:03-5952-6831 facsimile:03-5952-6832 e-mail:jfda@gk-design.co.jp 戻る |